华大青年讯(通讯员 韩义兰 吴玥彤)为激发学生探索自然科学的兴趣,培养创新能力与动手能力,7月16日,华中师范大学历史文化学院萤火服务队队员谭雪迎为孩子们带来了一堂以“下雨的乌云”为主题的创意美术课。课程融合自然科学知识与艺术创作,通过系统引导与动手实践,让孩子们在探索自然奥秘的同时,用画笔描绘心中的雨云世界。

图1 谭雪迎授课

课堂伊始,谭雪迎分别展示了天空中有云和无云时的图片,引导孩子们观察差异,通过对比分析开启教学。谭雪迎用生动的语言给孩子们讲解云朵形成的原理,将科学知识融入趣味叙事,并辅以动态图示,帮助孩子们理解阳光、水蒸气与云朵的关联,明白其中蕴含的科学原理。随后,课程聚焦于“乌云的形成”。在讲到乌云与雨、闪电的关系时,谭雪迎用简洁的语言解析了一系列自然现象的原因,使原理在循序渐进的讲解中变得清晰易懂。为帮助孩子们更好地进行艺术创作,谭雪迎引导大家细致观察乌云的特点:形状如同“胖墩墩的棉花山”或“鼓鼓的面包”,颜色呈现从灰到黑的渐变,边缘“毛毛躁躁”,还常伴有雨水、闪电等元素。她特别介绍了雨水“圆滚滚如小蝌蚪”、闪电“像锯齿牙齿或折断的树枝”的形态特征,为孩子们的绘画提供了丰富素材。

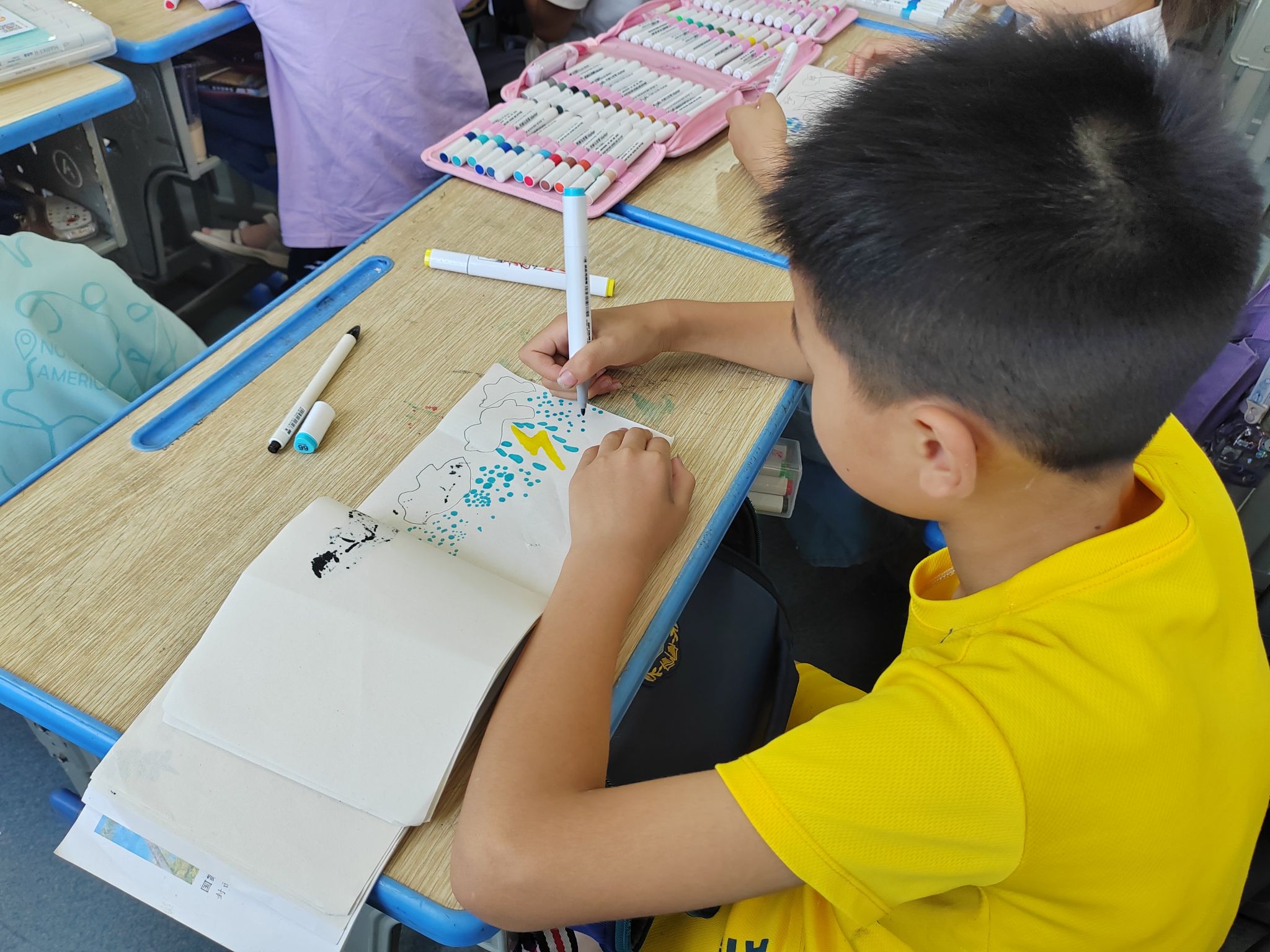

图2 学生创作

开始创作之前,谭雪迎强调了使用丙烯颜料的注意事项,如避免接触口鼻、少量取色等。在原理学习的基础上,孩子们在绘画本上开始创作。他们充分发挥想象,用深浅不同的灰色表现乌云的厚重,用线条勾勒雨滴,用亮色点缀闪电。有的作品着重展现乌云密布的天空,有的则描绘雨落大地的场景,每一幅画都充满童真与创意。

图3 学生作品展示

在课程的末尾,孩子们积极展示自己的作品,在交流中感受艺术创作的乐趣。谭雪迎从构图、配色、故事性等方面进行点评,引导孩子们发现作品中的亮点,培养审美能力。本次课程将自然科学与美术教育相结合,既帮助孩子们了解了云朵和雨水的形成原理,又提升了观察力与创造力。萤火服务队将继续深耕乡村儿童教育需求,结合队员专业所长,设计更多融合科学、艺术、文化等多领域的特色课程,让知识的种子在孩子们心中生根发芽,用持续的陪伴与创新的教学,为他们的成长之路增添更多光亮与可能。

审读人:梁方勇 戴睿