华大青年讯(通讯员 吕晓帆 李思宇 徐秋蝉)武汉是中国近代化重镇、辛亥首义之城,大量的近代历史建筑融合了东西方文明智慧,见证了武汉乃至中国近代的社会巨变和荣辱浮沉,是城市和国家文化遗产的重要组成部分。为深入贯彻习近平文化思想,探明武汉市近代历史建筑资源,助力历史建筑保护开发,7月7日至20日,华中大学历史文化学院武汉市近代历史建筑保护实践队(以下简称“实践队”“团队”)在武汉市13区开展了为期14天的历史建筑考察活动。本次实践项目立足武汉市情社况,联通历史和当下、融合数字信息与人文历史,较为系统地、数字化地整理发掘武汉市近代历史建筑资源,赋能城市记忆的传承和发展。

图1:指导老师承红磊和实践队成员在历史文化学院门前合影

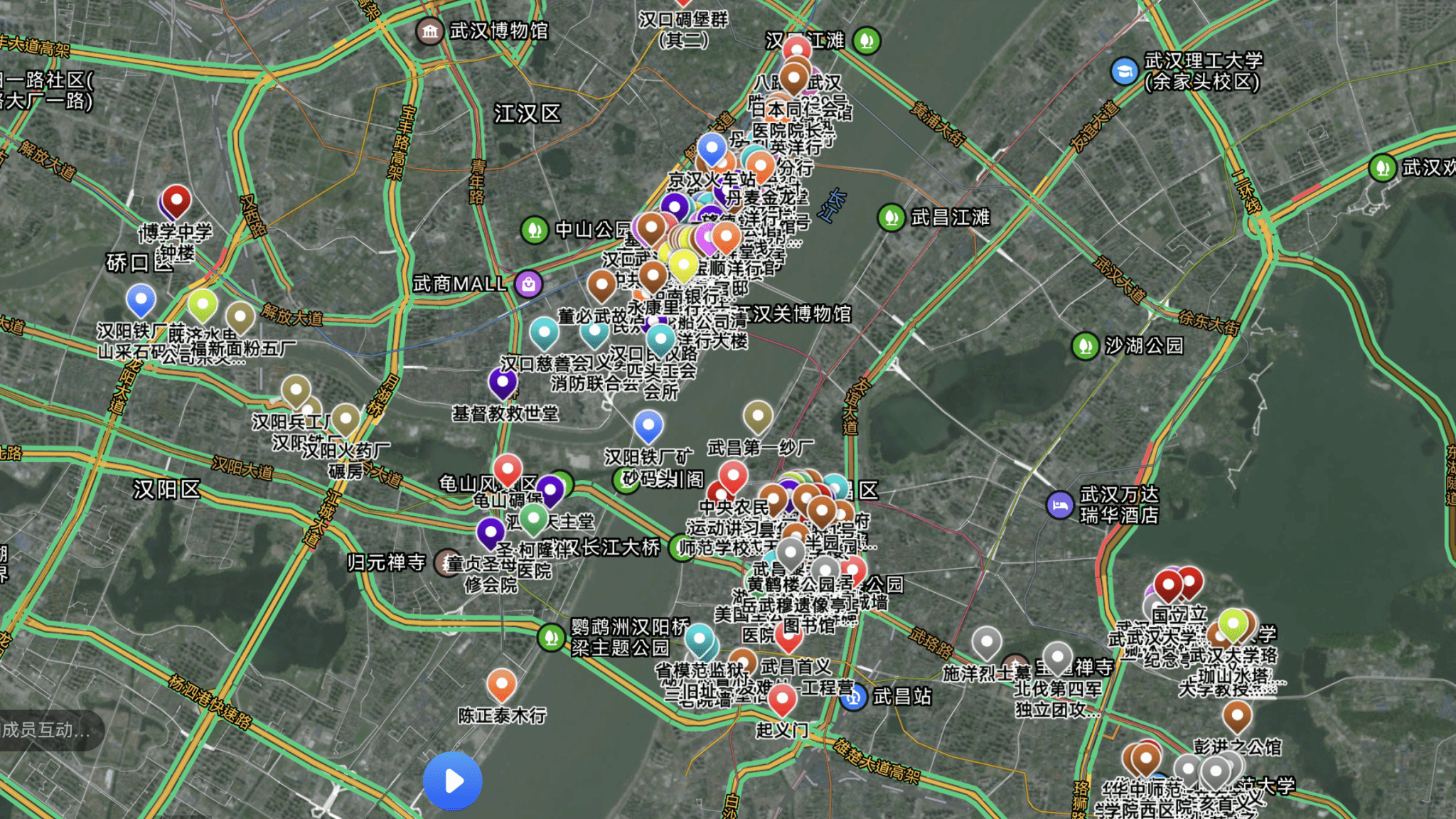

精心筹备:多种文献铺垫,数字技术助力

为确保考察工作有序高效开展,实践队在前期完成了平台搭建和文献整合两项核心准备。团队发挥队员特长,充分利用开放地图平台,低代码搭建武汉市近代历史建筑数字地图,将其打造为项目开展的内容储存、考察交流、安全监督、成果展示全流程平台。团队查阅搜集20余种地方志、文史资料、地情书籍、研究专著并参考武汉市数字方志数据库和市政府开放数据库,依托团队数字平台,将武汉市400余处近代历史建筑地理坐标、历史沿革、文物保护状况等信息提前整合并可视化展示,为下一步高效精准开展考察做好准备。

图2:队员在团队平台上整合标注的部分建筑

高效考察:重点亮点把牢,整散结合推进

7月7日起,实践队按照先集中再分散、先中心后远郊的方针开展实地考察。前期团队集中考察,以便全体熟悉线下考察流程,熟练软硬件设备操作,增进队员之间的默契程度。中后期依据武汉三镇格局,将团队划分为汉口、武昌、汉阳三个片区分队,分头同步开展考察。考察中,不同片区各有侧重,先易后难;汉口片区着重于汉口旧租界和工商、金融业相关建筑考察,武昌片区重点在于新旧民主主义革命以及军政、教育相关建筑,汉阳片区则着眼于近代汉阳系工业群落的发掘。实践队将团队数字平台深度融入考察,成员通过平台实时上传和修正建筑文字、图片、地理坐标内容,还可共享位置和信息给其余队员,管理员亦能通过平台实时查看考察进度并发布打卡确保队员安全。

图3:实践队全体沿街考察

多元成果:联通人文数字,赋能建筑保护

本次实地考察中,实践队足迹遍布武汉13区,累计行走100余万步,标注近代历史建筑440处,拍摄照片上千张,形成10余GB的考察资料。团队将基于这些资料,分析建筑保护现状,形成包含修缮建议、活化路径等内容的书面考察报告;并开放团队武汉市近代历史建筑数字地图平台,让市民看得见、找得到、读得懂身边的建筑资源,团队希望通过线上线下成果的融合,为推动武汉市近代历史建筑的长效保护与传承贡献华大智慧、青春力量。

审读人:梁方勇 戴睿