华大青年讯(通讯员 王帅)8月20日至29日,华中师范大学历史文化学院“传承·回响”实践队先后赴湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市芭蕉侗族乡和来凤县百福司镇,开展以“推广普通话、传承非遗文化”为主题的暑期社会实践。队员们走进民族小学开展推普课堂,走进土家村寨体验非遗文化,在“推广国家通用语言”和“守护民族传统文化”的双重实践中,聚焦当地特色产业,探寻特色产业与铸牢中华民族共同体意识的内在联系,加快民族地区高质量发展和现代化建设步伐,体悟语言的力量,凝聚共同体的深情。

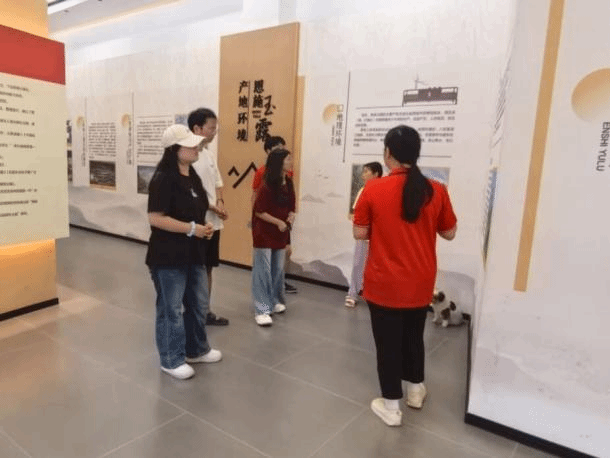

队员们首先抵达湖北恩施州芭蕉侗族乡,探访中国十大名茶之一“恩施玉露”的产地。实践队先后走访御景茶庄园、润邦恩施玉露博物馆,深入茶园体验采摘、走访农户。在庄园展览馆内,讲解员陈贵云详细介绍了恩施玉露自清康熙年间出现雏形至1930年代定名的历史脉络,以及蒸青、揉捻、摊晾、回潮和烘焙等核心工艺。队员们随后进入现代化制茶车间,目睹每小时可处理三千余斤鲜叶的机械化生产线,高效运作令他们直观体会传统技艺与现代工艺的融合。

图1 讲解员向实践队介绍恩施玉露茶业的发展沿革

在润邦恩施玉露博物馆,队员们亲手体验蒸青、半机械揉捻等制茶工序,通过数字互动展览了解制茶技艺演变。午后,他们走进高山茶园,学习辨识并精准采摘“一芽一叶”的茶芽,感受采茶对耐心与精准的严苛要求。与茶农宋师傅交流中,队员们了解到“企业+合作社+农户”的运作模式如何推动绿色种植技术与农户增收。十余天的调研让队员们深刻理解茶产业在坚守传统工艺、推动乡村振兴中的核心价值。

图2 实践队队员与恩施玉露博物馆工作人员合影

实践队随后前往来凤县百福司镇,深入周边村寨,与当地居民面对面交流生活、生产与文化传承情况。在访谈过程中,队员们深入了解村民的生产生活情况,实地考察茶叶种植、农作物管理及特色手工艺品制作等情况。队员们不仅询问产业发展模式,还记录村民在生产过程中遇到的困难,如采茶季节人手不足、市场信息滞后或传统技艺传承断层。队员们将这些一手信息整理成调研报告,并向村民提供推广经验和沟通技巧,帮助农户更好地利用普通话与外界交流销售渠道,提升农产品的市场影响力。

实践队队员还参与部分劳动体验,协助茶农采摘“一芽一叶”的嫩芽,感受茶叶采摘的精细与耐心。在农户家庭中,队员们协助整理民俗资料、记录节庆活动,并与居民探讨如何通过普通话宣传本地非遗文化和特色产业,实现文化与经济的双向增值。这种互动不仅增进了队员对乡村产业和文化的理解,也让村民看到语言推广与文化保护在实际生活中的现实价值。

图3 实践队队员与当地茶农交流

通过基层交流和助农实践,队员们深刻体会到,普通话推广、文化保护和乡村产业振兴可以形成良性互动,普通话让农民与外界沟通更顺畅,有助于产品销售和信息获取。百福司民族小学语文教师张安国表示,推普不仅能提高当地居民的语言表达能力,更增强了他们与外界沟通的信心。“掌握普通话,就像多了一把钥匙,可以打开更广阔的世界。”教师的一句话,道出了推广普通话在民族地区的深远意义。

如果说普通话是走向未来的桥梁,那么非遗文化便是民族记忆的根脉。课堂之外,土家语传承人储永明分享了自己的心声。他长期致力于民族语言教学和民俗整理,在课堂上推广普通话,在节庆里坚持使用土家语。他说:“普通话是桥梁,土家语是乡愁。二者并不矛盾,而是互相成就。”在他看来,推广普通话帮助孩子们“走出去”,而传承乡音则让他们始终“有归属”。

图4 实践队队员与土家语传承人储永明开展访谈

实践队队员们深切体会到,在山乡大地上,普通话和民族语言并存共生,既有国家通用语言的统一与便利,也有民族文化的多彩与独特。这种多样性与共通性,共同编织成中华民族大家庭的深厚纽带。“普通话让我们心手相连,非遗文化让我们心有所依。”这是实践队队员们在调研日记中的一句话。山乡里的课堂与歌舞,正见证着共同体意识在新时代的生动实践,也让青年学子们在青春的脚步中,书写下属于自己的使命与担当。

审读人:梁方勇 戴睿